「頑張って覚えたのに、すぐに頭から抜けてしまう…」

「つい復習をサボってしまい、気づけばゼロからの覚え直し。この繰り返しに疲れてる。。」

「結局、いつ、何を、どれくらい復習するのがベストなのか…その答えが分からなくて悩んでる」

ご安心ください。TAKENOKOは、まさにその悩みを解決するために生まれました。

忘却曲線に合わせて最適な復習タイミングを提案し、あなたの記憶を「忘れない知識」へと変えていきます。

実は、人間の脳は**「忘れる」**ようにできています。これは決してあなたの記憶力が悪いわけではありません。しかし、この脳の仕組みを理解し、適切なタイミングで復習すれば、驚くほど効率的に記憶を定着させることが可能です。

この記事では、記憶のメカニズムの鍵となる「忘却曲線」を理解し、TAKENOKOを最大限に活用して、あなたの記憶を揺るぎないものにする「超効率的復習術」をご紹介します。

なぜ忘れる?「忘却曲線」の科学

「忘却曲線」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

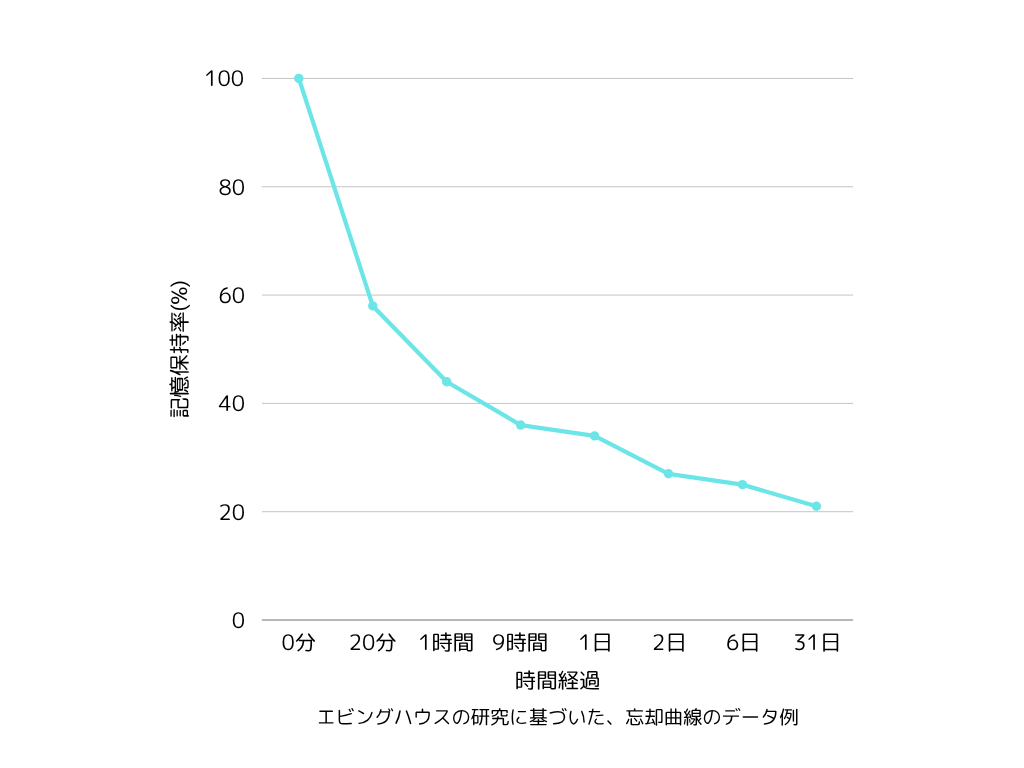

これは、19世紀末にドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスが提唱した、時間経過とともに記憶がどのように失われていくかを示すグラフです。

彼の実験によると、人は何かを覚えた直後から急速に忘れ始め、1時間後には50%以上、1日後には70%以上を忘れてしまうことが示されました。(※1)

忘れさせない!「再学習効果」の秘密

一度覚えた情報を忘れそうになったタイミングで再度学習(復習)すると、記憶の定着度は回復し、さらに忘れにくくなります。これを**「再学習効果」**と呼びます。

脳は、繰り返し入力される情報や、繰り返し「思い出す」努力をする情報こそが「重要なもの」と認識し、長期記憶として保存しようとします。

TAKENOKOが提供する「最も効率的な復習タイミング」とは?

この間隔で復習することで、記憶の定着率は飛躍的に向上すると言われています。(※2)

ポイントは、忘れ始めるタイミングで「思い出す」負荷をかけ、記憶を強化することです。

【TAKENOKOで実践】記憶定着率を最大化する超効率的復習術

人間の脳は、覚えた情報を時間とともに忘れていく「忘却曲線」の特性を持っています。しかし、この曲線に合わせて最適なタイミングで復習を行う「分散学習」と、積極的に記憶を呼び起こす「アクティブ・リコール」を組み合わせることで、記憶の定着率は飛躍的に向上します。TAKENOKOは、あなたの記憶のフェーズに合わせて、この効率的な復習サイクルを強力にサポートします。

科学的根拠の基礎:忘却曲線と分散学習

ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスの研究が示すように、私たちは学習後、急速に情報を忘れ始めます。しかし、忘れかけた頃に復習することで、忘却曲線は緩やかになり、記憶の定着が促されます。これが「分散学習(Spaced Repetition)」の基本的な考え方です。そして、ただ見返すのではなく、思い出す努力自体が記憶を強固にする「想起練習(Retrieval Practice)」が最も効果的です。

各フェーズにおけるTAKENOKO活用法と具体的な勉強例

TAKENOKOでは、記憶の定着率を4つのフェーズに分けています。

フェーズごとにおすすめの復習方法、記憶の定着方法をお伝えしていきます。

🔰記憶定着率 0〜20%:フェーズ1|記憶の“入口”をつかむ

学習を始めたばかりのこのフェーズでは、まだ覚えたばかりの知識が脳に定着しておらず、すぐに忘れてしまうのはごく自然なことです。しかし、この最初の段階で適切なアプローチを取ることが、その後の記憶定着に大きく影響します。TAKENOKOでは、この「記憶の入口」でつまずかないよう、無理なく、そして効果的に学習をスタートするための具体的な方法を提供します。

記憶の状態と課題:

学習したばかりで、まだ情報が脳に定着していません。単語を見てもピンとこない、やる気が出ないといった初期の課題に直面しやすい時期です。

科学的根拠/忘却曲線とデータ:

学習直後から最も急速に忘却が進む期間です。ここで早期に復習することで、短期記憶を中期記憶へ移行させる「記憶の固定化(consolidation)」を促します。

TAKENOKOの活用法と設定:

【おすすめ設定】

勉強タイプ:セレクト

出題数:3-5問

選択肢数:2

成功体験を重ねる:

まずは「知っている」という感覚を得ることが重要です。セレクトで選択肢を少なくして、問題と答えを一致させていきましょう。

おすすめ設定:

最初は選択肢を2つに設定するのがおすすめです。簡単すぎると思うかもしれませんが、まずは確実に成功体験を重ねて答えられる状態を作りましょう。毎回選択肢が変わるので、脳刺激を与えながら記憶定着につながっていいきます。

復習タイミングと具体的な例:

ある程度覚えたと感じたら、5〜10分程度時間を置いてから復習してみましょう。

これは、**「再学習効果(Relearning Effect)」**を狙う初期段階です。一度学んだ知識をすぐに確認することで、本格的に忘れてしまう前に記憶の定着を促し、その後の学習効率を大きく高めることができます。

🌱記憶定着率 21〜60%:フェーズ2|うっすら覚えてる…けど自信がない

このフェーズは、学習内容に何度か触れ、何となく見覚えがある、聞き覚えがあるといった「知っているつもり」の状態です。しかし、いざ自力で思い出そうとすると、自信がなくモヤモヤしたり、「運任せ」になってしまったりすることも。TAKENOKOは、このあいまいな記憶を「確かな記憶」へと変えるため、最も効果的なタイミングと方法で、あなたの復習を強力にサポートします。

記憶の状態と課題:

知識をなんとなく見聞きして「知っているつもり」にはなっているものの、いざ「思い出そう」とすると、自信がなくモヤモヤする段階です。テストや問題形式で出題されると、「なんとなく分かるけど、正解できるかは運任せ…」と感じる方も多いのではないでしょうか。このフェーズでは、あいまいな記憶を確実なものに変えるための、適切な働きかけがカギとなります。

科学的根拠/忘却曲線とデータ:

学習後、最も急激な忘却が落ち着き始め、緩やかに忘れていく段階です。このタイミングでの復習は、再び忘却曲線を上向きにし、記憶の定着度を大幅に高めるのに非常に効果的です。特に、少し努力して「思い出す」行為(想起練習/Retrieval Practice)は、ただ見返すよりも脳に強い信号を送り、記憶を強固にします。睡眠が記憶の整理・固定化に重要な役割を果たすため、寝る前の復習もこのフェーズで効果を発揮します。

TAKENOKOの活用法と設定:

このフェーズでは、セレクト勉強で「選択肢数を少しずつ増やし、自力で思い出す訓練」を意識しましょう。間違えた問題は、すぐにTAKENOKOの復習機能を使って再確認し、知識の穴を確実に埋めていきます。

【おすすめ設定】

勉強タイプ:セレクト

出題数:5-10問(短時間で集中できる量)

選択肢数:3-4(徐々に負荷を上げる)

設定のポイント:

最初は選択肢を3つに設定し、慣れてきたら4つに増やしてみましょう。選択肢が広がることにより、「思い出そう」という負荷が、記憶を深めるトリガーとなります。

復習タイミングと具体的な例:

このフェーズでは、**学習から1日後(24時間以内)**の復習が特に効果的です。

これは、**「分散学習(Spaced Repetition)」**の原則に基づいています。一度覚えた内容が完全に消え去る前に、少し間隔を空けて再学習することで、記憶の定着率を飛躍的に高めることができます。

昼休憩の始め:

1日の業務や学習が本格的に始まる前に、TAKENOKOでサッと復習。脳のウォーミングアップにもなり、前日の記憶を活性化させます。

寝る前:

脳は睡眠中に日中の記憶を整理し、定着させます。その直前にTAKENOKOで5〜10分復習することで、睡眠による記憶固定の効果を最大化できます。

翌日の通勤・通学中:

電車やバスなどの移動時間を活用し、前日に学習した内容をTAKENOKOで確認します。「昨日やったこと」という意識を持って取り組むことで、スムーズに記憶を呼び起こせます。

🌿記憶定着率 61〜80%:フェーズ3|選択肢があれば当てられる

復習を重ねることで、知識はかなり定着し、選択肢があれば正解できる段階に到達しました。しかし、ヒントなしで即座に答えを出したり、自分の言葉で説明したりすることに、まだ自信がないと感じるかもしれません。このフェーズは、受け身の記憶を「使える知識」へと進化させる重要な時期。TAKENOKOは、より高い負荷で「思い出す力」を鍛え、あなたの記憶を盤石なものにします。

記憶の状態と課題:

復習を重ね、知識はかなり定着してきた段階です。選択肢があれば正解できる、またはヒントがあれば思い出せる、という「あと一歩」の状況にいる方が多いでしょう。しかし、「ちょっと聞き方が変わると出てこない」「ノーヒントだとスッと答えられない」といった課題を感じやすく、能動的に知識を引き出す力をさらに鍛える必要があります。

科学的根拠/忘却曲線とデータ:

記憶がかなり安定し始めた段階ですが、完全に長期記憶に移行しているわけではありません。この段階で、より高い難易度で「想起練習(Retrieval Practice)」を行うことが、記憶のネットワークを強化し、異なる文脈や状況での情報検索能力を高めます。少し「忘れかけた頃」に思い出す努力をすることで、その記憶はより強固になります(Testing Effect)。これは、約1週間後に訪れる適切なタイミングです。

TAKENOKOの活用法と設定:

このフェーズでは、セレクト勉強で問題数を増やして「自力で完全に思い出す訓練」を徹底します。正解できなかった問題は、なぜ間違えたのかをしっかり分析し、その場で解説を読み込むことが重要です。

【おすすめ設定】

勉強タイプ:セレクト

出題数:10-20問(多めの出題数をまとめて勉強する)

選択肢数:4〜8(通常4で、負荷を上げたい場合、最大限に増やす)

設定のポイント:

選択肢数を通常4〜負荷を上げたい場合、最大8まで設定します。最初は正答率が下がるかもしれませんが、それが「思い出す負荷」となり、記憶をより深く刻み込みます。

今までのフェーズでは少なめの出題数で答えましたが、この段階では、少し多めの出題数で脳に思い出す負荷をかけながら勉強をしていきます。

復習タイミングと具体的な例:

このフェーズでは、**学習から1週間後(約7日後)**の復習が特に効果的です。

これは、エビングハウスの忘却曲線に基づいた**「最適復習間隔」**の一つです。完全に忘れる前に、しかし少し忘れかけた頃に復習することで、記憶をより長期的に定着させます。

スキマ時間(応用編):

短い時間でも、昨日の復習として数問挑戦。例えば、昼食後の10分間や、次の予定までの待ち時間など、集中できる数分があれば試してみましょう。

週末のまとまった勉強時間:

1週間の学習内容全体を、TAKENOKOのセレクト勉強(選択肢数多め、出題数多め)で集中的に復習します。この時間で、あいまいだった知識を確実なものに変えましょう。

集中できる場所(カフェ、自習室など):

雑念の少ない環境で、じっくりと問題と向き合い、自力で解答を導き出す練習を行います。別途タイマー等を設定し、時間制限を設けて挑戦するのも効果的です。

🌿記憶定着率 81〜100%:フェーズ4|ノーヒントでもスッと出せるように

おめでとうございます!このフェーズでは、もはや選択肢やヒントに頼ることなく、あなたの言葉でスムーズに解答が導き出せる「本物の記憶」が確立されています。しかし、せっかく定着した記憶をさらに強固にし、どんな時でも迷わず引き出せる“生きた知識”へと昇華させることが、最後の、そして最も重要なステップです。TAKENOKOのベーシック勉強を活用し、この揺るぎない自信を確かなものにしましょう。

記憶の状態と課題:

知識がほぼ完璧に覚えている状態です。ノーヒントでスッと答えられ、学習内容が長期記憶として脳に深く定着したと自信を持って言えるでしょう。しかし、油断すると記憶は薄れていきます。このフェーズでの課題は、この強固な記憶を維持し、さらに応用力を高め、どんな状況でも瞬時に引き出せる「検索性」を鍛えることです。

科学的根拠/忘却曲線とデータ:

エビングハウスの忘却曲線は、一度定着した記憶も時間が経てば徐々に薄れていくことを示しています。この段階では、復習間隔をさらに広げた**「長期分散学習(Extended Spaced Repetition)」が効果的です。特に、ヒントなしで知識を思い出す「自由想起(Free Recall)」や「生成効果(Generation Effect)」**を促す練習は、記憶の引き出し経路を強化し、知識をより柔軟に、そして迅速に使えるようにします。これは、数週間から数ヶ月おきの復習で最大の効果を発揮します。

TAKENOKOの活用法と設定:

このフェーズは、TAKENOKOの「ベーシック勉強」が真価を発揮する段階です。一切ヒントなしで、自力で解答を生成する訓練を繰り返すことで、知識を脳の奥深くに刻み込み、いつでも瞬時に引き出せる「本物の記憶」へと昇華させます。

【おすすめ設定】

勉強タイプ:ベーシック

出題数:10-20問以上(最初は少なめでどんどん負荷を上げていく)

選択肢数:ベーシックのためなし

設定のポイント:

ベーシック勉強は、これまでの学習の集大成です。迷わず「なし」で挑戦し、自分がどれだけ知識を「使える」状態になったかを確認しましょう。正解できなかった問題は、なぜ間違えたのか、どこが曖昧だったのかを徹底的に分析し、必要であれば関連するフェーズに戻って復習することで、知識を盤石なものにできます。

復習タイミングと具体的な例:

このフェーズでは、学習から1ヶ月後(約30日後)、そしてその後は数ヶ月〜半年ごとといった、より長い間隔での復習が非常に効果的です。

これは、長期記憶を維持・強化するための「分散学習」の最終段階です。少し忘れかけた限界点で思い出すことで、記憶の定着効果が最大化され、知識が「自動化」されます。

通勤・通学の長時間移動中:

集中できる環境で、TAKENOKOのベーシック勉強をじっくり行い、幅広い知識の定着度を確認します。

朝一番の頭がクリアな時間:

新しい学習を始める前に、過去に定着させた知識を「ベーシック勉強」で呼び起こし、記憶のウォーミングアップと維持を同時に行います。

ちょっとした隙間時間(数分間):

料理の待ち時間など、ごく短い時間でもTAKENOKOでランダムに数問解き、常に記憶を呼び出す習慣をつけます。これにより、知識の「検索性」が鍛えられ、本当に「スッと出せる」状態を維持できます。

コメント